本文

障害者総合支援法

障がい福祉サービス等について

障がい者・障がい児への福祉サービスは、主に障害者総合支援法と児童福祉法に定められています。

障害者総合支援法は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法(平成18年施行)を改正する形で平成25年4月に施行されました。障がいのある方ができるかぎり自立した生活がおくれるように支援し、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみです。

目次

障害者総合支援法のポイント

- 「日常生活・社会生活の支援が、共生社会の実現のため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的に行われること」を法律の理念として追加

- 障がい者(障がい児)の範囲に難病等を追加

- 障害支援区分の創設

- 重度訪問介護の対象拡大、グループホーム・ケアホームの一元化

- 地域生活支援事業の追加(障がい者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業など) など

障がい福祉サービスの内容

日常生活に必要な支援としての「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり、それぞれ、家庭において利用できる「訪問系サービス」、入所施設などにおいて昼間に利用できる「日中活動系サービス」、そして入所施設などにおいて夜間利用できる「居住系サービス」があります。内容などは次のとおりです。

| サービスの名称 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 障害支援区分1以上 |

| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより、行動が困難で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | 障害支援区分4以上 |

| 同行援護 | 視覚障がいにより移動が困難な人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 | |

| 行動援護 | 知的障がいまたは精神障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 | 障害支援区分3以上 |

| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。宿泊をすることが原則となります。 | 障害支援区分1以上 |

| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 | 障害支援区分6以上 |

| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、病院などの施設において機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の援助などを行います。 | |

| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、日中、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 | 障害支援区分3以上(50歳以上の場合:区分2以上) |

| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |

| 就労選択支援 | 障がいのある方が自分に合った就労先や働き方を選択できるよう、就労アセスメントを通じて支援します。 | |

| 就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び機能の向上のために必要な訓練を行います。 | |

| 就労継続支援 | 一般企業などで雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、知識や能力向上のための訓練を行います。(A型=雇用型、B型=非雇用型) | |

| 就労定着支援 | 就労移行支援を利用した後、会社等に雇用された人で、雇用に伴い生じる日常生活や社会生活を営む上での相談等を行います。 | |

| 自立生活援助 | 居宅で自立した生活ができるよう、定期的な巡回等による訪問、相談や援助等を行います。 | |

| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 生活介護受給者:障害支援区分4以上(50歳以上の場合:区分3以上) |

| 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等が必要な人には介護サービスも提供します。 グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためのサテライト型住居(※)もあります。 平成26年4月1日から共同生活介護(ケアホーム)はグループホームに一元化されました。 ※(原則早期に単身等での生活が可能な人が対象) |

障害児通所支援の内容

障がい児を対象とした施設・事業は、平成24年4月より児童福祉法に一本化されました。障害児入所支援(入所サービス)を利用する場合は、児童相談所(都道府県)に申請しますが、次の4つのサービス(障害児通所支援)を利用する場合は市町村に申請します。

| 事業名 | 内容 |

|---|---|

| 児童発達支援 | 児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと、児童発達支援事業の2種類があります。障がいがあっても身近な地域で適切な支援が受けられます。

|

| 居宅訪問型児童発達支援 | 人工呼吸器を装着している等重度の障がいの状態で、児童発達支援等を受けるために外出することが困難である障がい児に対して、居宅を訪問し、生活能力向上のための訓練等を提供します。 |

| 放課後等デイサービス | 学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 |

| 保育所等訪問支援 | 保育所、小中学校等を現在利用中または今後利用する予定の障がい児に対して、訪問により、保育所等で集団生活に適応するための専門的な支援を提供します。 |

地域生活支援事業の内容

地域生活支援事業とは、障がい福祉サービスとは別に、より身近な自治体である市町村でその地域や利用者の実情に応じて実施する事業です。高浜市が実施する事業は次のとおりです。

| 事業名 | 内容 | |

|---|---|---|

| 理解促進研修・啓発事業 | 障がい者に対する理解を深めるための研修や啓発事業を行います。 | |

| 自発的活動支援事業 | 障がい者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援します。 | |

| 相談支援事業 | 専門相談員が障がい福祉サービスの利用などの相談・援助を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要な援助を行います。 | |

| 成年後見制度利用支援事業 | 申立経費および後見人などの報酬の一部または全部を助成します。 | |

| 成年後見制度法人後見支援事業 | 市民後見人を活用した法人後見の活動を支援します。 | |

| 意思疎通支援事業 | 手話通訳者設置事業 | 週1回いきいき広場に手話通訳者を配置します。 |

| 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業 | 手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。(委託先 愛知県聴覚障害者協会) | |

| 日常生活用具給付等事業 | 在宅の障がい児(者)に日常生活用具を給付・貸与します。 | |

| 手話奉仕員養成研修事業 | 手話で意思疎通支援を行う者を養成します。 | |

| 移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がい児(者)の外出支援を行います。 | |

| 地域活動支援センター事業 | 創作的活動、生産活動機会の提供、社会との交流の促進を図ります。 | |

| 訪問入浴サービス事業 | 居宅に訪問入浴車を派遣し、入浴を行います。 | |

| 更生訓練費給付事業 | 更生訓練費(訓練を受けるために必要な文房具等を購入する費用)を支給します。 | |

| 日中一時支援事業 | 家族の一時的な休息を確保のため、日中における活動の場を確保・提供し、日常的な訓練を行います。 | |

| 生活サポート事業 | 障害支援区分が非該当の方の家事援助などを行います。 | |

| 自動車改造費助成事業 | 自動車改造費用の一部を助成します。(限度額10万円) | |

| 障害者自動車運転免許取得費助成事業 | 普通自動車免許を取得する費用の一部を助成します。 | |

相談支援について

障がい福祉サービスや障害児通所支援を申請する場合、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成が必要になりました。また、施設や病院からの地域移行を支援する地域相談支援が個別給付化されました。

| 事業名 | 内容 |

|---|---|

| 計画相談支援 |

|

| 地域相談支援 |

|

| 障害児相談支援 |

|

利用の手続きについて

障がい福祉サービス・障害児通所支援を利用するためには、事前に申請を行い、支給決定を受ける必要があります。まずは、「いきいき広場内介護障がいグループ(Tel95-9557)」または「たかはま障がい者支援センター(Tel54-3009)」までご相談ください。

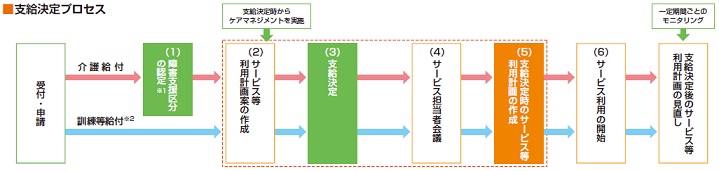

障がい福祉サービスを利用する場合の流れは下図のとおりです。

※同行援護の場合は同行援護アセスメント票によるアセスメントが必要です。

※訓練等給付の支給決定については、できる限り障がいのある方本人の希望を尊重し、暫定的に支給決定を行ったうえで、実際にサービスを利用した結果を踏まえて正式な支給決定が行われます。したがって、明らかにサービス内容に適さない場合を除き、暫定支給決定の対象となります。

- サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。

- 市町村は利用者に「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。

利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。

※障害児通所支援の場合は「指定障害児支援事業者」が「障害児支援利用計画案」を作成します。 - 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。

- 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。

- サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。

- サービス利用が開始されます。

- 利用状況の検証と計画の見直しのために「モニタリング」(サービス等利用計画の見直し)が実施されます。

手続きに必要なもの

障がい福祉サービスの場合

障害児通所支援の場合

利用者負担について

利用者負担は、原則として1割の定率負担となります。しかし、月額上限の設定や個別減免など、低所得者に配慮した軽減策が講じられています。

地域生活支援事業の利用者負担についても、同様に、原則として1割の定率負担となります。

しかし、高浜市では、負担が大きくならないように、自立支援給付と地域生活支援事業の自己負担額を合算した月額上限を設定しています。

1 利用者負担上限月額について

障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |

| 一般1 | 障がい者(18歳以上)世帯の市町村民税所得割額が16万円未満 | 9,300円 |

| 障がい児(18歳未満)世帯の市町村民税所得割額が28万円未満 | 4,600円 | |

| 一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1以外) | 37,200円 |

※世帯の範囲の考え方

【障がい者】 障がい者本人及び配偶者

【障がい児】 障がい児の保護者の属する住民基本台帳上の世帯

2 入所施設、グループホームの個別減免について

入所施設

入所施設の食費・光熱水費の実費負担については54,000円を限度として施設ごとに額が設定されることとなりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を54,000円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。

なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額についても、超える額の30%は収入として認定しません。

※市町村民税非課税世帯が対象です。

グループホーム

グループホームの利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。※市町村民税非課税世帯が対象です。

| 家賃 | 補足給付額 |

|---|---|

| 1万円未満の場合 | 実費 |

| 1万円以上の場合 | 1万円 |

※この他にも利用サービスや所得状況に応じた減免があります。詳しくはお問い合わせください。

3 高額障害福祉サービス等給付費について

平成30年4月より高額障害福祉サービス等給付費が拡大され、65歳に至る前の5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービスの支給決定を受けられていた方に対し、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を軽減します。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

高額障害福祉サービス等給付費等に関する支給認定について<外部リンク>

世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。

- 障がい者の場合は、障がい者と配偶者の世帯で、障がい福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。

- 障がい児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります)。※世帯に障がい児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。

- 平成24年4月1日より補装具に係る利用者負担も合算軽減が図られています。

- 同一の世帯に障がい福祉サービスを利用する障がい者等が複数いる場合、障がい福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する障がい者等がいる場合などで、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費等を支給され負担が軽減されます。

4 障害児通所支援等の無償化について

令和元年10月1日より3歳から5歳までの児童発達支援等等の利用者負担が無償化されます。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

就学前の障害児の発達支援の無償化に係る事業者等向け周知用資料[PDFファイル/94KB]

市内サービス提供事業所

市内にあるサービス提供事業所は次のとおりです。

高浜市内事業所一覧(令和7年4月1日現在) [PDFファイル/78KB]

関係資料

厚生労働省のホームページ<外部リンク>